"Naturschutz darf nicht unter die Räder kommen" BUND zum Ausbau Erneuerbarer Energien

13. Juni 2023 | Klima und Energie (BW), Klimawandel, Klimaschutz (BW), Energiewende, Verkehr (BW), Mobilität, Wälder, Umweltpolitik (BW)

Kommentar zur Arbeit der Task Force zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg

Anlässlich der Landepressekonferenz am heutigen Dienstag, den 13. Juni 2023 zur Arbeit der Task Force zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg kommentiert Sylvia Pilarsky-Grosch,

Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg:

„Weltweit ist die Lage des Klimasystems dramatisch: Das arktische Meereis schmilzt deutlich rasanter als erwartet, die Meerestemperaturen erreichen ungeahnte Höhen, Waldbrände und Dürren wüten.

Umso zentraler ist es, dass schnell gehandelt wird – auch in Baden-Württemberg. Ein Kernpunkt ist ein zügiger Ausbau der Erneuerbaren Energien. Mit der Task Force sendet die Landesregierung ein

wichtiges Signal an die Verwaltungen, ihren Teil zur Energiewende beizutragen. Dabei darf aber der Natur- und Artenschutz nicht unter die Räder kommen. Wie es nicht laufen darf, sehen wir im

Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg: Dort hat der Landesforst eine Fläche für Windenergie freigegeben, die aus Sicht des Naturschutzes absolut nicht geeignet ist. Eine intakte Natur ist aber zur

Sicherung unserer Lebensgrundlagen ebenso wichtig wie ein möglichst stabiles Klimasystem. Wie versprochen muss die Landesregierung die Voraussetzungen schaffen, um diese Zwillingskrisen effektiv

zu bekämpfen. Hierzu gehört auch, die Verteilung der Standorte für Windenergieanlagen zwischen den Regionen intelligenter zu steuern.“

Hintergrund zu Verteilung von Flächen:

Laut baden-württembergischen Klimaschutzgesetz müssen die zwölf Regionen des Landes jeweils 1,8 Prozent ihrer Fläche für Windenergieanlagen ausweisen. Dieser Wert darf nur unterschritten werden, wenn Verträge mit anderen Regionen geschlossen werden, die die entsprechende Mehrausweisung dort regeln. In einzelnen Regionen ist absehbar, dass die Ausweisung von 1,8 Prozent der Fläche für Windenergie nicht ohne größere Konflikte möglich ist. Dies hat auch die Studie des Öko-Instituts „100% klimaneutrale Energieversorgung – der Beitrag Baden-Württembergs und seiner zwölf Regionen“ im Auftrag des BUND aufgezeigt. Nicht jede Stadt und Kommune braucht in Zukunft eine eigene Windenergieanlage auf ihrer Gemarkung. Der Vorteil von Regionalplanungen ist, innerhalb einer kompletten Region die sinnvollsten Standorte zu finden. In vielen Regionen existieren genügend Standorte, die sowohl für Windenergie geeignet sind als auch voraussichtlich geringe Konflikte mit dem Naturschutz beinhalten.

Mehr Informationen:

- Webseite des BUND Baden-Württemberg zur Klimastudie

- Webseite des BUND Baden-Württemberg zu Erneuerbaren Energien

Kontakt für Rückfragen:

Sylvia Pilarsky-Grosch, Landesvorsitzende des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Baden-Württemberg, Sylvia.Pilarsky-Grosch(at)bund.net

Statement des NABU nach dem Bürgerentscheid

Der NABU steht ganz klar hinter dem Ausbau der Windkraft, aber nur an naturverträglichen Standorten.

Der Ausgang der Wahl ist ein Zeichen dafür, dass die Existenz des Klimawandels im Bewusstsein vieler Menschen angekommen ist. Der NABU wünscht sich, dass die Katastrophe des Artensterbens und die Bedeutung des Wasserschutzes ähnlich bekannt werden in ihrer Bedeutung für das Leben und Überleben der Menschen wie der Klimawandel. Wir werden die Entwicklung im Spitalwald im Auge behalten.

Wir glauben, dass unsere Kampagne nicht umsonst war, weil und die Krise des Artensterbens und die Bedeutung des Artenschutzes auch in der Presse etwas mehr in den Vordergrund gerückt wurde. Auch in Zukunft werden wir weiter dafür kämpfen, dass wertvolle Lebensräume geschützt werden und dass unsere Mitmenschen erkennen, dass sie selber von intakter Natur abhängig und selber ein Teil davon sind.

In der dichtbesiedelten Region Stuttgart und im wirtschaftsbetonten Kreis Böblingen sind Projekte zur Rettung von aussterbenden Tierarten wie z.B. Kiebitz eigentlich möglich und erfolgversprechend. Bedingung ist aber eine professionelle Wiederherstellung des ursprünglichen Lebensraums auf geeigneten Flächen mit anschließender kompetenter Betreuung und mit Unterstützung der Naturschutzbehörden.

Kommentare zu Aussagen der BI Rückenwind

Wichtige Informationen zum Bürgerentscheid am 13. Juli über die Planung von sieben Windkraftanlagen im Herrenberger Spitalwald

Der NABU Gärtringen-Herrenberg-Nufringen ist wie der Landesverband gegen den Bau der Windräder an diesem speziellen Standort. Im Folgenden stellen wir fachlich fundierte Informationen als Entscheidungsgrundlage für die Wahl am 13. Juli zur Verfügung. Eine Zusammenfassung bietet unser Flyer, den Sie hier herunterladen können. Wenn Sie das Faltblatt in Ihrem Bekanntenkreis weitergeben oder auslegen wollen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Die 10 wichtigsten Punkte:

1. Standortfrage:

Es geht bei dem Herrenberger Bürgerbegehren um den Standort BB-07, in dem der Spitalwald liegt, nicht aber um Für oder Wider der Windkraft

insgesamt. Wir lehnen nur einzelne Standorte in der Region Stuttgart ab, die wir aus natur- und

artenschutzfachlichen Gründen für ungeeignet halten. Auch ohne diese Standorte wird das Flächenziel in der Region erreicht.

2. Artenschutz und Klimawandel:

Der Artenschutz kann nicht verschoben werden, bis Klimaneutralität erreicht ist. Das Artensterben ist eine für die Menschheit genauso bedrohliche Krise wie der Klimawandel. Alle Arten erfüllen

eine essenzielle Funktion im Ökosystem. Deshalb ist es wichtig, dass artenschutzfachliche Kriterien bei der Auswahl der Windparkstandorte berücksichtigt werden.

3. Vogelzug:

Über den Spitalwald verläuft ein auch von Experten nachgewiesener „Vogelzugkonzentrationskorridor“. Die Hälfte aller Zugvogelarten sind gefährdet oder in ihrem

Bestand rückläufig. Etwa zehn Prozent der hier ziehenden Arten sind derzeit vom Aussterben bedroht. (NABU-Magazin Naturschutz heute, Sommer 2025, S. 46)

4. Brutvögel und Fledermäuse:

Auf der Fläche BB-07 befindet sich ein Schwerpunktvorkommen von seltenen Brutvögeln und Fledermäusen Kategorie A und B. Es handelt sich um viele weitere bedrohte Vogelarten, die nicht auf

der Liste stehen, dennoch schlaggefährdet sind bzw. die Windräder weiträumig meiden. Alle Fledermausarten in Baden-Württemberg sind stark bedroht oder vom Aussterben bedroht und durch Windräder

existenziell gefährdet.

5. Lebensraumverlust:

Die Auswirkungen eines Windparks auf den für Tiere nutzbaren Lebensraum sind sehr viel weiträumiger als die immer wieder angeführte Standfläche des

Windrads mit Wartungsfläche.

6. Gutachten und vorhandene Daten:

Für die Projektierer gibt es gesetzliche Vorgaben, was naturschutzfachliche Gutachten betrifft. Es werden nur die politisch festgelegten 15 sogenannten windkraftsensiblen Brutvogelarten

untersucht. Vogelzug wird in Baden-Württemberg grundsätzlich nicht untersucht. Fledermausquartiere sollen untersucht werden. Alle Gutachten werden vom Projektierer beauftragt und sind somit nicht

unabhängig. Die bereits vorhandenen, von Experten geprüften artenschutzfachlichen Daten sind viel umfassender und unabhängig. Sie belegen, dass der

Ausbau an diesem Standort nicht naturverträglich ist (siehe Stellungnahmen weiter unten).

7. Abschaltungen:

An diesem Standort ist nicht geplant, Abschaltsysteme für Vögel zu verbauen. Sie sind teuer und reagieren ohnehin nur auf einzelne Arten: Rotmilan und Seeadler.

Die Abschaltsysteme für Fledermäuse genügen bei Schwerpunktvorkommen nicht. Zudem sind die Abschaltzeiten gesetzlich gedeckelt.

8. Ausgleich:

Verluste beim Vogelzug müssen nicht und können auch gar nicht ausgeglichen werden. Da die beauftragten Gutachten hinsichtlich Arten unvollständig sind, gibt es für viele Arten, die ebenso schlaggefährdet sind bzw. die Flächen weiträumig meiden, von vornherein keine Auflagen für Ausgleich.

9. Wasserschutzgebiet Zone II:

In Wasserschutzzone II gilt ein grundsätzliches Verbot von Bauwerken und Bohrungen. Für Erneuerbare Energien gibt es auch hier Ausnahmegenehmigungen. Grundwasser- und Trinkwasserschutz ist gerade

angesichts des Klimawandels und zunehmender Trockenphasen unerlässlich.

10. Gesetzeslage:

Aufgrund der Gesetze §2 EEG und § 6 WindBG muss der Ausbau der Erneuerbaren Energien priorisiert werden gegenüber allen anderen Belangen. Deshalb spielt der Natur- und Artenschutz bei der

Entscheidung über die Verwirklichung eines Windparks so gut wie keine Rolle. Auch beim Wasserschutz gibt es Ausnahmeregelungen zugunsten eines

beschleunigten Windkraftausbaus. Eine ergebnisoffene Abwägung durch die Genehmigungsbehörde ist gesetzlich nicht möglich.

Fazit:

Wenn die Mehrheit mit NEIN stimmt, wird der Windpark im Spitalwald mit größter Wahrscheinlichkeit gebaut. Aufgrund des Vogelzugs und der Schwerpunktvorkommen von Vögeln und Fledermäusen ist eine angemessene Berücksichtigung des Artenschutzes trotz Ausgleichsmaßnahmen nicht möglich. Auch der Trinkwasserschutz ist nicht gewährleistet.

Wenn die Mehrheit mit JA stimmt, wird der Windpark im Spitalwald nicht gebaut. Das Flächenziel von 1,8% in der Region wird trotzdem erreicht. Ein wertvoller Lebensraum für Zugvögel, Brutvögel und Fledermäuse bleibt erhalten. Der Trinkwasserschutz ist gewährleistet.

Wir empfehlen: Gehen Sie zur Wahl und stimmen Sie mit JA für die Erhaltung des artenreichen Waldes mit seinen Brutvögeln und Fledermäusen und gegen die Gefährdung der Zugvögel, die regelmäßig über den Wald ziehen. Stimmen Sie mit JA für den Schutz des Trinkwassers in der Wasserschutzzone II.

Zeigen Sie Flagge mit Ihrem WhatsApp-Status

Sie sind ebenfalls gegen Windkraftanlagen an diesem Standort? Setzen Sie gerne unsere Plakatmotive in Ihren WhatsApp-Status oder verschicken Sie die Bilder an Ihre Bekannten. Verlinken Sie am besten außerdem auf diese Homepage.

Wie steht der NABU zum Windkraftausbau insgesamt?

Der NABU befürwortet den dringend notwendigen Ausbau der Erneuerbaren Energien. Gleichzeitig fordert er aber eine Standortwahl, die naturverträglich ist und das ebenso bedrohliche

fortschreitende Artensterben nicht zusätzlich beschleunigt. Klimawandel und Artensterben sind zwei gleichermaßen bedrohliche Krisen für die Menschheit und können nur in Abstimmung miteinander

bewältigt werden. Dies ist durch die derzeit geltenden Gesetze nicht möglich.

Auch bei der Planung der Vorranggebiete haben Natur- und Wasserschutz keine Rolle gespielt.

Aufgrund von § 2 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes hat der Ausbau der erneuerbaren Energien juristisch Vorrang gegenüber Problemen, die hinsichtlich Arten- und Naturschutz entstehen. Für gesetzliche Verbote bei Naturschutz gibt es deshalb weitreichende Ausnahmegenehmigungen durch die Klimagesetzgebung.

Wir sind der Meinung, dass Klima- und Artenschutz gemeinsam gedacht werden müssen. Nur intakte Ökosysteme mit großer Artenvielfalt auf genügend großer Fläche sind in der Lage, auf die Herausforderungen zu reagieren, die der Klimawandel mit sich bringt. In unserer dichtbesiedelten Region sollten z. B. wertvolle, artenreiche Wälder oder Gebiete, über die Vogelzugkorridore gehen, von der Planung ausgenommen werden. Eine weitere Zerschneidung von sensiblen Gebieten sollte vermieden werden. Die Vernetzung ökologisch wertvoller Gebiete ist notwendig für den genetischen Austausch. Die Einbeziehung von Artenschutzexperten und Naturschutzverbänden wäre hier dringend notwendig, ist aber leider nicht vorgeschrieben.

Auch in Wasserschutzgebieten der Engeren Zone II wird der eigentlich verbotene Bau von Windkraftanlagen durch Ausnahmeregelungen ermöglicht.

Jede Region (hier der Verband der Region Stuttgart) muss Vorranggebiete für den Ausbau der Windkraft festlegen. Die Fläche dieser Gebiete muss mindestens 1,8 % der Region betragen. Die Flächenbesitzer können diese Flächen an Projektierer von Windkraftanlagen verpachten. Dort ist eine beschleunigte Planung möglich. Das Vorranggebiet im Wald zwischen Herrenberg und Jettingen ist mit BB-07 bezeichnet.

Die Landesverbände von NABU, BUND und LNV (Landesnaturschutzverband) lehnen Windparks in artenreichen Wäldern mit Schwerpunktvorkommen von Brutvögeln und Fledermäusen und beim Vorliegen von Vogelzugkorridoren ab. Das trifft auf das Gebiet BB-07 zu. Alle Naturschutzverbände lehnen diesen speziellen Standort aus artenschutzfachlichen Gründen ab.

Die Teilfläche bei Jettingen ist Staatsforst. Dort haben die Gemeinde und Träger öffentlicher Belange (z. B. NABU) keinen Einfluss. ForstBW braucht für die Verpachtung ihrer Flächen keine Zustimmung von anliegenden Gemeinden. Deshalb sind die Planungen im Jettinger Teil viel weiter. ForstBW bevorzugt Standorte in den von der Region geplanten Vorranggebieten, da dies gesetzliche Vorteile bietet und die Planung vereinfacht.

Irreführende Aussagen von Befürwortern der Verpachtung:

Die geltenden Gesetze werden nicht erwähnt. Es wird behauptet, dass das Landratsamt nach der Verpachtung aufgrund von dann zu erstellenden genauen Gutachten zu

allen kritischen Belangen die Situation genau prüft und dann ausgewogen entscheidet, ob eine Anlage gebaut werden kann oder nicht.

Aufgrund der nachfolgend beschriebenen Gesetze zur Beschleunigung des Ausbaus ist aber eine ergebnisoffene Abwägung gar nicht mehr möglich. Der Bau muss gesetzlich priorisiert werden. Nach der Verpachtung kann der Bau des Windparks trotz schwerwiegenden Ausschlussgründen bezüglich Artenschutz nicht mehr verhindert werden. Selbst für das Verbot von Bauen in Wasserschutzgebieten II (wichtig für die Trinkwasserversorgung) gibt es Vorgaben für Ausnahmegenehmigungen.

Es sind genügend aktuelle und belegte Daten für diesen Standort vorhanden, die dem Bau widersprechen, siehe Stellungnahmen, z. B. Daten der geprüften Meldeplattform ornitho.de. Artenschutzgutachten sind nur für wenige Arten vorgeschrieben und spielen in der Abwägung, ob gebaut werden darf oder nicht, keine Rolle. Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen können an solchen Standorten gravierende Schäden nicht verhindern.

Die Drohung, dass auf Privatflächen trotzdem gebaut würde, ist haltlos. Die Besitzstrukturen sind hier so kleinteilig, dass es sich für Investoren nicht lohnt, auf solchen Flächen zu bauen (Auskunft von Prokon). Die Auflagen außerhalb von Vorranggebieten bleiben auch nach Festlegung der Vorranggebiete strenger.

Pacht- und Gewerbesteuereinnahmen sind für die Stadt der Hauptgrund, den Spitalwald zu verpachten. Die Sanierung von Schulen und Bereitstellung von ausreichender Kitabetreuung als abhängig allein vom Bau des Windparks darzustellen, halten wir für eine nicht hinreichende Begründung.

Wir haben der Stadt als Alternative die Einführung einer Verpackungssteuer nach dem Vorbild von Tübingen vorgeschlagen. Dort wurden 800 000 €/Jahr Einnahmen generiert. Damit gibt es gleichzeitig positive Auswirkungen auf die Umwelt.

Stellungnahmen zum Vorranggebiet BB-07

Gesetze

- 1.

§ 2 EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) 2023:

§ 2 Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit.

Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.

Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden.

Information von IDUR (Informationsdienst Umweltrecht), IDUR-Schnellbrief Dezember 2023:

„Nach dieser Vorschrift wird dem Bau und Betrieb der Anlagen, die zur Energiewende für erforderlich gehalten werden, durch § 2 EEG ein ‚überragendes öffentliches

Interesse‘ attestiert. Diese Gewichtungsvorgabe ist ... bei allen Abwägung- und Ermessensspielräumen zu berücksichtigen und führt i.d.R. zu Ausnahmen und Befreiungen von

Verboten.“ Auch gravierende Artenschutzprobleme bei bestimmten Standorten verhindern den Bau eines Windparks

in der Regel nicht.

Die Vorgehensweise der Genehmigungsbehörden (Immissionsschutzbehörde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Böblingen) wird bestätigt für das Vorranggebiet BB-07: Der Vorsitzende des NABU-Landesverbands schrieb an die Untere Naturschutzbehörde Böblingen mit ausführlicher artenschutzfachlicher Begründung, dass dieses Gebiet für einen Windpark nicht geeignet sei. Die Antwort der Zuständigen: Man werde nach Eingang eines Genehmigungsantrags nach den dann geltenden Gesetzen prüfen.

Sobald die Vorranggebiete von der Regionalversammlung Stuttgart festgelegt sind (Dezember 2025), müssen keine Gutachten mehr erstellt werden. Es genügt eine Strategische Umweltprüfung mit Daten, die der Genehmigungsbehörde vorliegen (Beschleunigung des Ausbaus).

- 2.

Verfahrenserleichterungen in Windenergiegebieten; Verordnungsermächtigung

Innerhalb eines Windenergiegebietes entfällt die Umweltverträglichkeitsprüfung und die artenschutzrechtliche Prüfung, wenn bei Ausweisung des Gebiets eine Umweltprüfung durchgeführt wurde und die Fläche außerhalb von Natura-2000-Gebieten, Naturschutzgebieten und Nationalparks liegt (Steckbriefe für die Vorranggebiete).

Für den Naturschutz werden geeignete Minderungsmaßnahmen angeordnet. Soweit geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen nicht verfügbar oder Daten nicht vorhanden sind, hat der Betreiber eine Zahlung in Geld zu leisten.

- 3.

§ 45b BNatSchG (Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes):

Im Umfeld von geplanten Windenergieanlagen gibt es regelmäßig artenschutzrechtliche Konflikte, besonders im Wald: Es werden Vorgaben für Ausnahmegenehmigungen vom Tötungs- und Verletzungsrisiko für Vögel und Fledermäuse beschrieben.

Abschaltungen dürfen die Wirtschaftlichkeit der Windkraftanlagen nicht beeinträchtigen: Wenn der zu erwartende Ertrag um mehr als 4 % sinkt, muss nicht mehr abgeschaltet werden (Zumutbarkeit von Abschaltungen).

Nisthilfen für kollisionsgefährdete Vogel- und Fledermausarten dürfen im Umkreis von 1,5 km um ein Windrad nicht angebracht werden.

Konsequenzen der Gesetzesänderung:

Bei Artenschutzgutachten müssen nur die von 30 auf 15 reduzierten politisch festgelegten Brutvogelarten untersucht werden und z. B. Abstände zu Horsten eingehalten werden. Alle anderen Arten, auch Arten der Roten Liste (gefährdete Arten), die ebenso durch Windräder schlaggefährdet sind oder den Bereich um Windräder weiträumig meiden, sind nicht relevant. Auch Schwerpunktvorkommen von seltenen Brutvögeln und Fledermäusen Kategorie A im Spitalwald verhindern den Bau nicht. Alle Gutachten werden vom Projektierer beauftragt, sind also nicht unabhängig.

Vogelzugkorridore werden nicht untersucht, obwohl aktuelle von professionellen Ornithologen geprüfte Daten auf Grundlage der Plattform ornitho.de vorliegen, die den Vogelzug eindeutig belegen, auch im Fall von BB-07. Registrierte Melder können Daten für einen bestimmten Ort auf dieser Plattform abrufen. Außerdem können Daten bei der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW) erworben werden.

Artenschutzfachliche Einwände in den Stellungnahmen zur 1. Offenlage der geplanten Vorranggebiete für Windkraft wurden regelmäßig nicht beachtet, sie wurden nicht „plausibilisiert“, d. h. sie sind angeblich nicht überprüfbar, weil es keine Daten dazu bei der LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz) gibt. Die Daten bei Behörden sind meist unvollständig und nicht aktuell.

Nach dem 3. Dezember 2025 (Beschluss der Vorranggebiete) müssen keine Gutachten mehr erstellt werden für den Bau innerhalb von Vorranggebieten. Beim Bau von Windrädern außerhalb dieser Gebiete werden dagegen weiterhin Gutachten gefordert.

Übersicht zu den Änderungen des Artenschutzgesetzes:

Synopse aktuelle Regelungen Artenschutz - 29.03.2023

- 4.

Wasserschutzverordnung des RP Tübingen § 4, S. 21–24

Die Wasserschutzverordnung besagt, dass in der Engeren Zone II eines Wasserschutzgebiets weder gebaut noch gebohrt werden darf. Alle sieben Anlagen im Spitalwald liegen im Wasserschutzgebiet II. Es handelt sich um ein Karstgebiet mit meist nur wenig Erdauflage. Flüssigkeiten versichern sehr schnell bis ins Grundwasser, das bereits nach 34 Stunden in die Ammerquelle gelangt. Die Trinkwasserversorgung der Ammertal-Schönbuchgruppe, zu der auch das Wasser aus dem Spitalwald gehört, versorgt 15 Gemeinden mit Trinkwasser.

Das Umweltministerium hat eine Handreichung für Behörden und Projektierer herausgegeben, die die Möglichkeiten für Ausnahmegenehmigungen darstellt, um den Bau von Windrädern und Freiflächensolaranlagen auch in Wasserschutzgebieten II zu erleichtern (siehe unten).

Ein Hydrogeologisches Gutachten, das für den Jettinger Teil durchgeführt wurde, bestätigt das Risiko einer Grundwasserverunreinigung und schreibt aufwändige und teure Vermeidungsmaßnahmen vor, gegen die der Projektierer nach Aussagen der Gutachterin protestiert hat. Auch ein Havariemanagement wird gefordert und eine Notfallwasserversorgung. Im Fall eines Brandes kann die Verunreinigung des Trinkwassers nicht verhindert werden. Für die Kontrolle der vorgeschriebenen Maßnahmen ist der Projektierer selbst verantwortlich bzw. er muss die Kontrolle selbst beauftragen.

Das Argument, dass auch eine Straße gebaut wurde, greift nicht. Straßen durch Wasserschutzgebiete II müssen nach den RiStWag-Vorschriften gebaut werden. Sie sind so konzipiert, dass ein Ausbaggern der verunreinigtem Fläche innerhalb eines angemessenen Zeitraums möglich ist, ohne dass schädliche Substanzen versickern können. Diese verbleiben im geschützten Bereich um die Straße.

Wenn dagegen die Gondel eines Windrads brennt, in fast 200 Meter Höhe, gibt es keine Möglichkeit, den Brand zu löschen. Schadstoffe werden in weitem Umkreis verteilt und gelangen ungehindert ins Grundwasser. Brände sind zwar selten, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich mit der Anzahl der Windräder.

Wegen der Gefährdung des Trinkwassers hat der Verband der Region Stuttgart das Vorranggebiet BB-07 zunächst halbiert und die in Zone II liegende Fläche gestrichen. Nachträglich wurde der Beschluss geändert und die Fläche wurde sogar geringfügig vergrößert. Auf Antrag von Kommunen kann die Entscheidung dem LRA als Genehmigungsbehörde überlassen werden. Im Fall von BB-07 hatte nach Aussage des Verbands der Region Stuttgart das LRA Böblingen keine grundsätzlichen Bedenken, Anlagen in Wasserschutzzone II zu genehmigen (Online-Infoveranstaltung des Verbands der Region Stuttgart zur zweiten Offenlage am 6.6.2025).

Wir sind der Meinung, dass die Trinkwasserversorgung im Zuge des Klimawandels mit längeren Trockenzeiten und mangelnden Grundwasserreserven nicht zusätzlich gefährdet werden darf.

- 5.

Hyperprivilegierung

Von Vorhabenträgern wird oft mit diesem Szenario gedroht: Wenn das Flächenziel von 1,8 % nicht erreicht wird, kann unkontrolliert überall gebaut werden, nicht nur in Vorranggebieten..

Das gilt nicht in Baden-Württemberg: Hier kann außerhalb von Vorranggebieten weiter ausgebaut werden, auch nach Erreichen des Flächenziels:

„Das Planungssystem in Baden-Württemberg ist auf eine Angebotsplanung durch die Regionalverbände ausgerichtet, die im Rahmen der Planungsoffensive ganz

besonders geeignete Flächen ... als Vorranggebiete ausschließlich für die Windkraft-Nutzung und Freiflächen-PV reservieren. Im Gegenzug tritt nicht, wie

in anderen Bundesländern, auf allen anderen Flächen eine Ausschlusswirkung, das heißt ein Verbot für Windkraft ein. Das macht Genehmigungen von Anlagen außerhalb von Vorranggebieten

möglich.“

Neue

Planhinweiskarten für Windkraft und Freiflächen-Photovoltaik: Baden-Württemberg.de

Für die Planung der Vorranggebiete wurden nur u. a. die sogenannte Windhöffigkeit und Abstand zu Siedlungen berücksichtigt.

Natur- und Artenschutz oder Wasserschutz wurden bei der Ausweisung nicht beachtet, siehe unten unter „Begründung der Teilfortschreibung Windkraft“: Anlage 2.1 zur Vorlage RV 028/2025

Begründung der Teilfortschreibung Windkraft des Regionalplans für die Region Stuttgart

- 6.

Gutachten und Ausgleichsmaßnahmen

Bei Artenschutzkonflikten wird zwar eine Genehmigung des Baus nicht verhindert, aber es gibt Vorgaben, die angeordnet werden, um die angerichteten Schäden angemessen auszugleichen. Bei Vogelzug oder Schwerpunktvorkommen ist ein angemessener Ausgleich nicht möglich.

Das Problem ist, dass bei Gutachten zum Artenschutz nur auf sehr wenige Vogelarten geachtet werden muss, siehe oben. Es wurden 30 sogenannte windkraftsensible Brutvogelarten festgelegt, eine politische Entscheidung. Diese Liste wurde reduziert auf 15 Arten.

Bei Verpachtung kann im Vertrag festgelegt werden, dass z. B. Artenschutzgutachten durchgeführt werden, obwohl es nicht Pflicht ist. Aber der Projektierer wird eine Fläche nur pachten, wenn er sicher sein kann, dass der Bau der geplanten Anlagen genehmigt wird und dass die Durchführung von aufwändigen Gutachten z. B. zum Wasserschutz nicht dazu führt, dass der Windpark nicht gebaut werden darf. Dafür gibt es die umfangreichen Ausnahmeregelungen. Für den Projektierer ist die Messung der Windhöffigkeit wichtig und die Sicherheit, keine zu teuren Auflagen für Bau und Betrieb zu bekommen, denn der Betrieb muss wirtschaftlich sein.

Wenn die Vorranggebiete endgültig feststehen (für die Region Stuttgart Anfang Dezember 2025), muss innerhalb dieser Gebiete nur noch eine strategische Umweltprüfung aufgrund von Behördendaten durchgeführt werden, keine Spezielle artenschutzfachliche Prüfung (SaP) oder andere Gutachten. Alle Gutachten und die Kontrolle von Auflagen werden vom Projektierer beauftragt. Hier besteht keine unabhängige Kontrolle. Beim Bau außerhalb dieser festgelegten Gebiete gibt es strengere Auflagen mit Gutachten.

Da die Gutachten vom Projektierer beauftragt werden, ist nicht auszuschließen, dass sie im Sinne des Projektierers ausgeführt werden, eine Genehmigung befürwortet wird und die empfohlenen Auflagen nicht zu teuer werden. Hier gibt es keine unabhängige Kontrolle.

Ein verpflichtendes Monitoring hinsichtlich Schlagopfern gibt es nicht.

Nach Festlegung der Vorranggebiete (in der Region Stuttgart ab 3.12.2025) müssen keine Gutachten mehr beauftragt werden. Es genügen die Daten, die der Genehmigungsbehörde vorliegen.

Ausgleich sollte im direkten Umfeld stattfinden. Ist das nicht möglich, z. B. bei Schwerpunktvorkommen von Vögeln und Fledermäusen kann eine Ausgleichszahlung an den Bund erfolgen. Das Geld soll für Artenhilfsprojekte verwendet werden. Diese Projekte können weit entfernt liegen und helfen nur wenigen Arten, die nicht unbedingt dieselben sind, die beim Bau am Ort gefährdet werden.

Todesursachen von Vögeln und Fledermäusen

Bei den Schlagopferzahlen an Windkraftanlagen handelt es sich nur um Schätzungen, die Dunkelziffer ist hoch. Eine Statistik gibt es beim Landesamt für Umwelt Brandenburg. Die Schlagopferzahlen nehmen bei einigen Arten parallel zum Ausbau der Windenergie zu und sind z. B. in Niedersachsen und Brandenburg, wo bisher die meisten Windräder stehen, am höchsten.

Der Tod von vielen Millionen Vögeln an Glasscheiben und -fassaden betrifft vor allem Kleinvögel mit mehrfachen Bruten im Jahr mit großen Gelegen. Großvögel wie Greifvögel oder Störche, Kraniche usw. spielen hier keine Rolle. Dieses Problem muss angegangen werden.

Großvögel reproduzieren sich meist erst nach einigen Jahren und ziehen oft nur 1 bis 2 Junge groß. Außerdem sind viele dieser Arten bedroht oder sogar vom Aussterben bedroht. Wenn dann ein adulter Vogel umkommt, wirkt sich das auf die ganze Population aus, da er für die Fortpflanzung ausfällt. Da es oft ziehende Arten sind, kann eine ganz andere Region auch außerhalb Deutschlands betroffen sein. Windparks in Vogelzugrouten wirken sich besonders negativ aus. Großvögel ziehen bei schlechter Sicht oder Gegenwind niedrig in Rotorhöhe.

Es gibt nur eine politisch festgelegte Zahl von sogenannten windkraftsensiblen Brutvögeln. Sie wurde von 30 auf 15 reduziert. Nur diese Arten werden bei Artenschutzgutachten untersucht.

Zugvögel spielen keine Rolle, obwohl bestimmte Routen seit langem und auch aktuell nachgewiesen sind. Die Daten sind in der Plattform ornitho.de gesammelt. Die Meldungen werden täglich von Fachleuten kritisch geprüft und von der Ornithologischen Gesellschaft zusammengefasst.

Abschaltsysteme (die Anlagen gehen in den sog. Trudelbetrieb) können das Problem nicht lösen, besonders bei Vorliegen von Vogelzugkorridoren oder Rast- und Überwinterungsgebieten. Sie erfassen nur wenige Vogelarten. Die relativ zuverlässigen, die Rotmilan und Seeadler erkennen, sind teuer (ca. 300 000 €) und reagieren für viele Arten nicht schnell genug. Schnellfliegende Arten haben sowieso keine Chance (Baumfalke, Wanderfalke, Mauersegler u.a.). Windparks decken mit ihren Rotoren noch höhere Luftraumbereiche ab, die vorher für Vögel ungefährlich waren und jetzt zu einer zusätzlichen Falle werden. Fast die Hälfte der ziehenden Kleinvögel zieht in Rotorhöhe. Bei Gegenwind und schlechter Sicht fliegen auch die Großvögel in Rotorhöhe. Gerade im Herbst zur Zugzeit von Vögeln und Fledermäusen gibt es häufiger starke Westwinde, die einen hohen Stromertrag generieren. Hier werden keine Abschaltsysteme für Vögel verbaut.

Abschaltsysteme für Fledermäuse: Über ein Monitoringsystem (ProBat) werden die Kontaktrufe der Fledermäuse aufgezeichnet und die Flugzeiten erfasst. Aufgrund der Daten werden Abschaltzeiten festgelegt je nach Wetterverhältnissen. Pro Windrad sollen nach diesen Berechnungen nicht mehr als zwei Fledermäuse umkommen. Bei Schwerpunktvorkommen reichen die Abschaltzeiten nicht aus. Alle Fledermausarten sind bedroht oder vom Aussterben bedroht. Sie haben nur ein bis zwei Junge pro Jahr und leiden zudem unter dem Insektenmangel. Waldfledermäuse jagen auch im Offenland und Arten aus Siedlungen jagen im Wald.

Außerdem sind die Abschaltungen gedeckelt (siehe „Gesetze“).

Es stimmt, dass an Stromleitungen oder im Verkehr viele Vögel umkommen, auch Greifvögel wie der Mäusebussard. Viele Verkehrsopfer könnten vermieden werden, wenn Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt würden. An Stromleitungen sind Sicherheitsvorkehrungen nötig.

Hauskatzen und verwilderte Hauskatzen sind tatsächlich ein großes Problem, von dem einerseits Arten der Siedlungsbereiche betroffen sind, die oft viele Junge haben und mehrfach brüten. Die verwilderten Katzen sind andererseits aber zusätzlich eine große Gefahr auch für bodenbrütende Arten. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass möglichst viele Gemeinden die Katzenschutzverordnung einführen.

Der Lebensraumverlust (Habitatrückgang) ist ein riesiges Problem, gerade in unserer dichtbesiedelten und zerschnittenen Landschaft. Ein Faktor ist die intensive Landwirtschaft.

Aber auch der geplante Ausbau der Erneuerbaren Energien trägt zur weiteren Einschränkung der Lebensräume bei, besonders durch die Freiflächenphotovoltaik. Davon

sind die Feldvögel besonders betroffen, die von solchen Strukturen oft weiten Abstand halten. Deshalb fordern wir den vorrangigen Ausbau auf allen versiegelten Flächen. Auf größeren Parkplätzen

ist das bereits gesetzlich vorgeschrieben.

Beim Bau von Windparks in artenreichen Wäldern sind nicht nur die relativ kleinen Standflächen entscheidend, sondern auch die weitere Zerschneidung des Lebensraums spielt eine große Rolle. Die Zerschneidung und Zerstörung des Lebensraums und die Auswirkungen auch in weiterer Umgebung der Windräder werden von Planern außer Acht gelassen. Es gibt abgesehen von den Auswirkungen auf ziehende und nahrungssuchende Vögel und Fledermäuse durch Vogelschlag oder Barotrauma auch für Brutvögel ein Meideverhalten z. B. wegen Lärm oder zu geringer ungestörter Restfläche. Neben Vogelzugkorridoren müssen laut LUBW auch Schwerpunktvorkommen von seltenen Brutvögeln und Fledermäusen beachtet werden laut LUBW. Wie erwähnt, wird Vogelzug nicht untersucht, viele ebenfalls betroffene Vogelarten werden nicht berücksichtigt. Deshalb sind Minderungsmaßnahmen gerade in diesen Fällen kein akzeptabler Ausgleich.

Insgesamt ist es kein akzeptables Argument, zu sagen, es kommen sowieso durch andere Ursachen viele Vögel um und es kommt sozusagen nicht mehr drauf an, wenn noch einige mehr umkommen. Man muss auch bedenken, dass der geplante Ausbau in Süddeutschland erst ganz am Anfang steht.

Warum ist Artenschutz wichtig?

„Die Klimakrise bestimmt, wie wir leben werden. Die Biodiversitätskrise bestimmt, ob wir überleben werden.“

Dr. Johannes Vogel, Professor für Biodiversität, Berlin

Das Artensterben ist eine genauso dramatische Krise wie der Klimawandel.

Der NABU befürwortet den Ausbau der Erneuerbaren, legt aber Wert darauf, dass der Artenschutz unbedingt berücksichtigt wird. Artenschutz lässt sich nicht verschieben, bis Klimaneutralität erreicht ist.

„Die Einbindung des Artenschutzrechts darf kein Nachgedanke sein, sondern muss von vornherein in Planungsvorhaben qualitativ hochwertig berücksichtigt werden … Nur dann lässt sich vermeiden, dass artenschutzrelevante Entscheidungen in einem naturschutzfachlichen ‚Erkenntnisvakuum‘ getroffen werden“ (NABU Grundsatzprogramm Artenvielfalt)

„Mehr als die Hälfte der natürlichen Lebensraumtypen in Deutschland weist einen ökologisch ungünstigen Zustand auf, täglich verschwinden weitere wertvolle Habitatflächen. Die Konsequenz: Populationen von Arten schrumpfen, verarmen genetisch oder sterben aus – mit direktem Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und Funktionsweise von Ökosystemen. Ein Drittel der Arten sind gefährdet, etwa drei Prozent sind bereits ausgestorben.“ (Faktencheck Artenvielfalt , Oktober 2024)

Das Artensterben nimmt rasant zu durch bereits geschehene Eingriffe. 20 % der Arten in Europa bedroht. Insgesamt gibt es 600 Mio. Vögel weniger als vor wenigen Jahrzehnten. Rote-Liste-Arten nehmen ständig zu. Wenn Arten aussterben, sind sie für immer verloren und damit auch ihre jeweiligen wichtigen Funktionen im Ökosystem. Beides muss zusammen angegangen werden. Deshalb müssen beim Ausbau der Windkraft fatale Standorte unbedingt vermieden werden. Leider wurde der Artenschutz bei der Auswahl der VRGs nicht berücksichtigt.

Wegen allgemein nachlassender Artenkenntnis wird das Artensterben meist nicht bemerkt, besonders ältere Personen nehmen es eher wahr, weil sie erlebt haben, dass es früher flächendeckend mehr Arten gab. Jüngere Leute sind mit den viel geringeren Vorkommen schon aufgewachsen (Shifting Baseline).

Exotische Arten, die bedroht sind, sind eher bekannt als Arten, die hier vom Aussterben bedroht sind, z.B. Feldhamster, Rebhuhn, Kiebitz, Wildbienen und viele andere, die früher nicht mal gezählt wurden, weil sie sehr häufig waren.

Biodiversität bedeutet Vielfalt von Lebensräumen, Artenvielfalt und genetische Vielfalt. Sie ist überlebenswichtig. In einem Ökosystem hängen alle Arten zusammen und ergänzen sich. Wenn das Gleichgewicht gestört wird, kann das ganze System zusammenbrechen. Der Mensch sieht sich nicht mehr als Teil dieses Systems, sondern hat vor allem in den letzten Jahrzehnten immer mehr in diese Systeme und Lebensräume eingegriffen und sie zerstört. Wenn jetzt durch Klimaschutzmaßnahmen an der falschen Stelle noch intakte Lebensräume geschädigt werden, kann das stellenweise ein ganzes Ökosystem an einen Kipppunkt bringen. Je mehr Arten in einem System leben, desto leichter kann es sich an Veränderungen anpassen. Es geht um die Abhängigkeiten der Funktion von Pflanzen und Tieren in einem Ökosystem. Biodiversität ist eine Überlebensfrage für die Menschheit. Intakte Ökosysteme mildern die Folgen des Klimawandels.

Wichtig ist uns auch, dass der Ausgleich für verlorengehende Waldteile durch Windkraftausbau im Wald nicht durch Aufforstung im Offenland ausgeglichen werden, sondern bereits vorhandene Waldareale ökologisch aufgewertet werden. Gerade in unserer dicht besiedelten Region, in der die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen, gibt es kaum noch größere Flächen, die dem Artenschutz vorbehalten sind, besonders im Offenland. Die nicht intensiv bewirtschafteten offenen Flächen ohne Gehölze (Extensivgrünland und ungenutztes Offenland) sind in unserer Region verschwindend gering: nur 2500 ha (0,5 % bzw. 0,2 % der Flächen). Gerade diese Flächen sind sehr wichtig für die Artenvielfalt und dürfen nicht aufgeforstet oder der Sukzession (spontane Verbuschung und Verwaldung) überlassen werden. Oft ist nicht bekannt, dass extensiv beweidete Gebiete mehr CO2 speichern als Wald.

Der Waldanteil nimmt ständig zu, da ehemals offengehaltene Areale bei Aufgabe der regelmäßigen Pflege spontan zuwachsen oder Gehölze ins Offenland gepflanzt werden. Deshalb sind Bodenbrüter wie Feldlerche, Kiebitz und Rebhuhn bei uns stark bedroht. Ausgleichszahlungen für Artenhilfsprogramme z. B. in östlichen Bundesländern hilft der Artenvielfalt bei uns hier leider nicht.

Auch für die Landwirtschaft ist die Flächenkonkurrenz besonders hoch. Das betrifft in besonderem Maß den Ausbau der Freiflächenphotovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen. Welcher Landwirt wird dann noch bereit sein, zusätzlich Flächen für der Artenschutz wie größere Dauerbrachen an geeigneter Stelle zur Verfügung zu stellen, auch wenn die Fördergelder hoch sind? Arten, die einen größeren Flächenanspruch vor allem im Offenland haben wie Rebhuhn, Kiebitz und Feldlerche, verlieren immer mehr geeigneten Lebensraum und sind vom Aussterben bedroht.

Große Solarfelder auf landwirtschaftlichen Flächen können je nach Lage wichtige Rast- und Überwinterungsplätze für Zugvögel unbrauchbar machen. Der Ausbau wird über Bebauungspläne geregelt.

Deshalb fordern wir, alle schon sowieso versiegelten Flächen wie Dächer, große Parkplätze u. ä. vorrangig mit Photovoltaik auszustatten.

Im Übrigen ist der gesetzlich vorgeschriebene Ausbau der Freiflächensolaranlagen auf einem Flächenanteil von 0,2 % bereits seit Sommer 2024 erreicht, wird aber weiter vorangetrieben. In der Region Stuttgart sind diese Flächen noch zu fast 90 % nicht genutzt.

Lebensraumverlust: Bedrohung Nr. 1 für Vögel

Der Klimawandel steht für Vögel nicht an erster Stelle der Bedrohungen. Lebensraumverlust und Nahrungsmangel haben viel größeren Einfluss.

Fledermäuse und Windkraftausbau

Der Bundesfachausschuss Fledermäuse des NABU hat ein Standpunktpapier veröffentlicht,

dessen Einleitungstext an dieser Stelle zitiert wird:

Die öffentliche Debatte um den Windenergieausbau fokussiert aktuell in erster Linie auf den Konflikt zwischen Windenergieanlagen (WEA) und Vögeln. Die

Konfliktlagen, die mit anderen Tiergruppen bestehen, werden in der Debatte weitestgehend ausgeblendet. Im Falle von Fledermäusen liegt dies vermutlich an der Annahme, mit Hilfe technischer

Minimierungsmaßnahmen wie der Abschaltung von WEA seien die Konflikte in diesem Spannungsfeld gelöst. Dies ist allerdings ein Irrtum. Hinsichtlich des Fledermausschutzes werden in Deutschland

einige artenschutzrechtlich bedenkliche Praktiken im Rahmen von Genehmigungsverfahren von WEA umgesetzt, die einer ökologisch nachhaltigen Energiewende widersprechen.

Standpunkt

Es ist unbestritten, dass der Ausbau der Windenergie im Ganzen als Teil der Energiewende dem Klimaschutz dient. Biodiversitäts- und Klimakrise sind aber zwei

Krisen, die in ihrer ökologischen und gesellschaftlichen Bedeutung als gleichwertig zu behandeln sind. Die Klimakrise fördert zwar das globale Artensterben, die Hauptursache für die

Biodiversitätskrise liegt aber in den von Menschen bewirkten weltweiten Landnutzungsänderungen. Da Klimaerwärmung und Biodiversitätskrise unterschiedliche Hauptursachen haben, sind die Ansätze zu

deren Bekämpfung unterschiedlich. Genauso wie Naturschutz dem Klimaschutz dient, hilft ökologisch nachhaltiger Klimaschutz auch dem Naturschutz. Klimaschutz kann jedoch wirksamen Artenschutz

nicht ersetzen. Im Falle der Fledermäuse ist es unklar, welche Auswirkungen der Klimawandel auf einheimischen Arten haben wird. Der Ausbau der Windenergie ist somit zwar als Klimaschutzmaßnahme

zu werten, nicht aber als wichtigste Maßnahme zum Schutz von Fledermäusen oder gar der globalen Biodiversität, wie das regelmäßig in Diskussionen angeführt wird.

Der Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Klimaschutz ist bei Planungen von WEA anzuerkennen. Er kann nur dann aufgelöst werden, wenn beiden Zielen gleichwertiger Raum gegeben wird. Auf Grund biologischer Besonderheiten und des hohen Schutzstatus der Fledermäuse besteht die Notwendigkeit einer umfangreichen Berücksichtigung von Fledermäusen bei der Planung und dem Betrieb von WEA.

Begründung der Teilfortschreibung Windkraft

Begründung der Teilfortschreibung Windkraft des Regionalplans für die Region Stuttgart

Das Wind-an-Land-Gesetz definiert in Verbindung mit dem am 01.02.2023 in Kraft getretenen Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) für jedes Bundesland die

Bereitstellung von ausreichend Flächen für die Nutzung der Windenergie in einer zeitlichen Staffelung: In Baden-Württemberg müssen demnach bis zum 31.12.2027 1,1 % und bis zum 31.12.2032 1,8 %

der Landesfläche planerisch gesichert sein. In dem am 07.02.2023 verabschiedeten „Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden Württemberg“ (KlimaG BW) wird das Bundesziel des WindBG

aufgegriffen. In § 20 des Gesetzes wird die Mindestzielvorgabe von 1,8 % für die einzelnen Planungsregionen festgelegt. Demnach müssen in der Region Stuttgart mindestens 65,7 ha bereitgestellt

werden.

Aufgrund des Nachholbedarfes in Baden-Württemberg bezüglich des Ausbaus Erneuerbarer Energieträger und mit Hinblick auf die Klimaschutzambitionen der

Landesregierung, wird ein zeitliches Vorziehen der Zielerreichung angestrebt: Die fortgeschriebenen Regionalpläne sollen bis 30.09.2025 beschlossen sein. Der Verband Region Stuttgart hat dazu

eine entsprechende Teilfortschreibung des Regionalplanes eingeleitet, deren Ziel es ist, Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie im Umfang von mindestens 1,8 % der Regionsfläche in einem

transparenten und beteiligungsorientierten Verfahren zu sichern.

Die der Teilfortschreibung zu Grunde liegende Methodik zur Erarbeitung der Vorranggebietskulisse umfasst die im Windatlas des Landes Baden-Württemberg dargestellte

Windleistungsdichte, welche die zentrale Planungsgröße ist. Eine mittlere gekappte Windleistungsdichte von 215 W/m2 in einer Höhe von 160 m über Grund dient hierbei als Orientierungswert für die

Eignung von Flächen. Neben dem Ausschluss von Flächen, auf denen die Errichtung von Windenergieanlagen aus zwingenden Gründen nicht in Betracht kommt (Anmerkung: z. B. Flugplätze, militärische

Anlagen ...), wurden planerische Kriterien eingeführt, die insbesondere eine visuelle Überlastung einzelner Gemeinden bzw. Gemeindeteile verhindern sollen. Angesichts des vorgegebenen

Flächenzieles und den spezifischen Rahmenbedingungen bestehen dabei nur relativ geringe planerische Gestaltungsspielräume (Anmerkung: im Kreis Böblingen wurden über 5,5 % der Fläche

ausgewiesen).

Nach Erreichen des 1,8 % Zieles durch einen entsprechenden Beschluss der Regionalversammlung wird gemäß der novellierten Systematik des Baugesetzbuches die Privilegierung für Windkraftanlagen nach § 35 BauGB außerhalb regionalplanerischer Vorranggebiete eingeschränkt.

Quelle: Anlage 2.1 zur Vorlage Regionalversammlung 028/2025

Bau von Windparks und Solaranlagen trotz Wasserschutzgebiet

Das Umweltministerium Baden-Württemberg hat eine Handreichung für Behörden und Projektierer herausgegeben, in der Möglichkeiten für Ausnahmegenehmigungen zum Bau

von Windparks und Solaranlagen in Wasserschutzgebieten der Kategorie Zone II aufgezeigt werden.

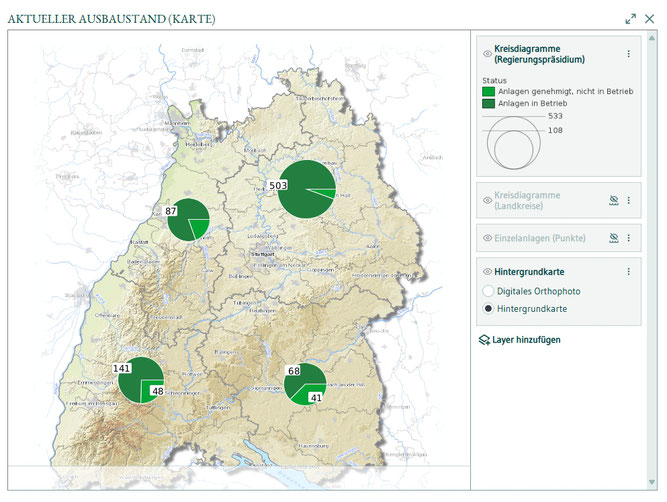

Aktuelle Zahlen zum Stand des Windkraftausbaus

Das Umweltministerium Baden-Württemberg stellt auf seiner Webseite das Dashboard Windenergieausbau zur Verfügung, das detaillierte Informationen zum Ausbaustand bietet, die engmaschig aktualisiert werden. Es folgt ein Beispiel für die Benutzeroberfläche – um sich zu informieren, besuchen Sie bitte die verlinkte Webseite.

Beispiel Dashboard Windkraftausbau, LUBW

Stand 26.6.2025: 799 Anlagen in Betrieb, 1204 Anlagen in Planung

Erwiderung zum Thema Vogelzug über dem Spitalwald

Herrenberg, 30.10.2024

Der NABU bekräftigt seine Ablehnung des Windparks im Spitalwald (BB-07)

Aktuell wird von den Planungswilligen und Befürwortern des Windparks im Spitalwald bei jeder Gelegenheit versucht, die Existenz des Vogelzugs über den Spitalwald in Frage zu stellen. So auch in der Richtigstellung zur Kranichmeldung von Herrn Ruß aus Jettingen vom 29.10. und in mündlichen Äußerungen von Vertretern der Stadt Herrenberg und des Landratsamts.

Dass dieses Jahr zum ersten Mal Kraniche über Herrenberg ziehen, stimmt nicht. In den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich eine neue Hauptzugroute, die Ost-West-Route, entwickelt, die von Ungarn (Hortobagy) in Richtung Frankreich und Spanien führt, insbesondere über die Landkreise Böblingen, Ludwigsburg und Tübingen. Ein Schwerpunkt zeichnet sich am nördlichen Schönbuchrand über Nufringen - Herrenberg - Spitalwald ab. Die Zahl der durchziehenden Kraniche nimmt von Jahr zu Jahr zu. Da die Vögel oft auch nachts ziehen, wird ein großer Anteil nicht bemerkt. Inzwischen sind es einige tausend, die auf dieser neuen Route ziehen.

Herr Ruß, dessen Meldung mit Bild am 26.10. veröffentlicht wurde, berichtet, dass er in den letzten Tagen und Nächten oft die Rufe der ziehenden Kranichtrupps gehört hat, und zwar aufgrund seiner Wohnsituation genau aus der Richtung Spitalwald. Besonders bei schlechter Sicht, z. B. bei (Hoch-) Nebel, bei Gegenwind oder nachts, wären die Großvögel stark gefährdet durch Windräder, weil sie dann tief fliegen und auch dazu neigen, eine Weile am Ort zu kreisen.

Großvögel können sich erst im Alter von mehreren Jahren fortpflanzen und ziehen jährlich nur ein bis zwei Junge auf. Bei bedrohten Arten fällt jedes Individuum ins Gewicht, das für die Fortpflanzung eine Rolle spielt und an Windkraftanlagen umkommt.

Das Argument, auch neben dem Spitalwald würden Vögel ziehen, greift nicht, denn ein Zugkonzentrationskorridor kann selbstverständlich eine gewisse Breite einnehmen. In der Stellungnahme des NABU Gärtringen-Herrenberg-Nufringen (Dr. Öhm-Kühnle) werden im Zuge der Offenlegung der Vorranggebiete konkrete Beobachtungen der letzten Jahre von Zugvögeln über dem Spitalwald aufgelistet. Diese bilden aber nur einen kleinen Teil des Zuggeschehens ab, weil nur übers Wochenende an wenigen Stunden beobachtet werden kann. Auffallend sind beispielsweise auch Tage mit hohem Zugaufkommen von Wespenbussard und Schwarzmilan über dem Spitalwald. Stark bedrohte Arten wie Schlangenadler, Schwarzstorch, Kornweihe, Fischadler wurden nachgewiesen ebenso wie zahlreiche Singvögel und Tausende Ringeltauben. Schon bei Schubert „Vogelwelt in Schönbuch und Gäu“ (1983) wird der Schlossberg Herrenberg als besonderer Schwerpunkt für den Greifvogelzug erwähnt.

Der Vogelzug im Herbst und auch im Frühjahr zieht sich über viele Wochen hin bei Tag und Nacht, ist aber nicht immer gleichmäßig stark. Abschaltungen lassen sich also kaum vorherplanen und würden wegen der erforderlichen Dauer den Betrieb unrentabel machen. Abschaltvorrichtungen sowohl für Vögel wie für Fledermäuse unterliegen ohnehin keiner gesetzlichen Kontrolle. Außerdem müssen sie nicht aktiviert werden, soweit sie den Jahresenergieertrag um mehr als 4 % verringern. Das dient lediglich als Alibiargument.

Zusätzlich handelt es sich um einen artenreichen Wald mit vielen Nist- und Fortpflanzungsmöglichkeiten für seltene Brutvögel und vom Aussterben bedrohte Fledermäuse. Es handelt sich um sog. Schwerpunktvorkommen der Kategorie A und B von seltenen Brutvögeln und von Fledermäusen, bei denen die LUBW (Landesumweltbehörde Baden-Württemberg) einen Ausschlussgrund für Windkraftstandorte sieht. Hier brüten Pirol, Sperlingskauz, Waldschnepfe, Schwarzspecht, Rotmilan und andere. Ebenso gibt es Quartiere von mehreren Fledermausarten, die eine wichtige Funktion als Schädlingsbekämpfer ausüben. Sie bekommen nur ein Junges pro Jahr und sind durch Windräder sehr gefährdet. Schon der Verlust einzelner Tiere ist ein Problem für den Bestand einer Population.

Der Artenschutz darf neben dem Klimaschutz nicht vergessen werden. In Deutschland sind laut dem neuen „Faktencheck Artenvielfalt“ (Oktober 2024) ein Drittel der Arten gefährdet und 3 % schon ausgestorben. Dazu ein Zitat von Johannes Vogel, Professor für Biodiversität in Berlin: „Die Klimakrise bestimmt, wie wir leben werden. Die Biodiversitätskrise bestimmt, ob wir überleben werden.“

Wir akzeptieren nicht, wenn die Waldfunktionen auf die CO2-Speicherung und die Holzgewinnung reduziert werden. Der ökologische Wert darf nicht ausgeklammert werden. Dieser Wald ist eben nicht nur Wirtschaftswald, sondern er enthält vielfältige wertvolle Strukturen und Biotope. Nicht ohne Grund werden regelmäßig gut besuchte Vogelstimmen- und Waldführungen angeboten. Ein funktionierendes Ökosystem mit vielen Arten wie hier macht den Wald klimaresistenter. Dass der Spitalwald durch den Ausbau nicht leiden soll, ist für uns nicht nachvollziehbar.

Bei Eingriffen, die bestimmten am Ort lebenden bedrohten Arten schaden, ist ein Ausgleich in räumlicher Nähe Pflicht. Es müssten Ersatzlebensräume angeboten werden, in denen noch freie Reviere vorhanden sind.

Bei Zugvögeln liegen die Brutgebiete dagegen oft weit weg in ganz verschiedenen Gebieten. Das lässt sich also hier nicht ausgleichen. In diesem Fall sind regelmäßige Ausgleichszahlungen an die Bundesregierung Pflicht.

Die Qualität von Gutachten müssen wir anzweifeln, denn bei der Flut von erforderlichen Untersuchungen gibt es nicht genügend Kapazitäten bei kompetenten Büros mit erfahrenen Fachleuten. Besonders für Zugvogelerfassungen gibt es nur wenige Experten, die zuverlässige Ergebnisse liefern können. Außerdem werden die Gutachten vom Betreiber beauftragt. Daher verwundert es nicht, wenn die Beteiligten schon jetzt zu wissen scheinen, dass keine Ausgleichszahlungen nötig sind und alles vor Ort ausgeglichen werden kann. Der Meinung kann man nur sein, wenn der Vogelzug ignoriert oder bestritten wird.

Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Böblingen ist im Genehmigungsverfahren für die Beurteilung der Stellungnahmen und Gutachten zum Natur- und Artenschutz zuständig. Sie entscheidet aber nur nach formaljuristischen Kriterien, ob ein Gutachten plausibel erscheint. Die Genehmigungsbehörde ist das Amt für Bauen und Umwelt im Landratsamt Böblingen, Abteilung Immissionsschutzrecht/Windkraftstabsstelle. Auch sie entscheidet nach den Gesetzen, die dem Ausbau bei jeder Abwägung Vorrang geben.

Aus allen obengenannten Gründen betonen wir nochmals, dass wir wie schon in der Stellungnahme vom Januar den gesamten Standort BB-07 ablehnen, ebenso der Landesnaturschutzverband LNV, der BUND-Landesverband und der NABU-Landesverband. Bei diesem Standort kommen für uns keine Kompromisse in Frage.

Dr. Ulrike Kuhn, Yannick Mauch, Thomas Wappler, Juliane Sindlinger

Sprecherteam NABU Gärtringen-Herrenberg-Nufringen

Pressearbeit

Im Zuge der Planungen zum Windkraftausbau im Spitalwald hat der NABU Gärtringen-Herrenberg-Nufringen der Presse mehrfach Hintergrundinformationen angeboten. Es folgen vier der Artikel und zwei Leserbriefe.

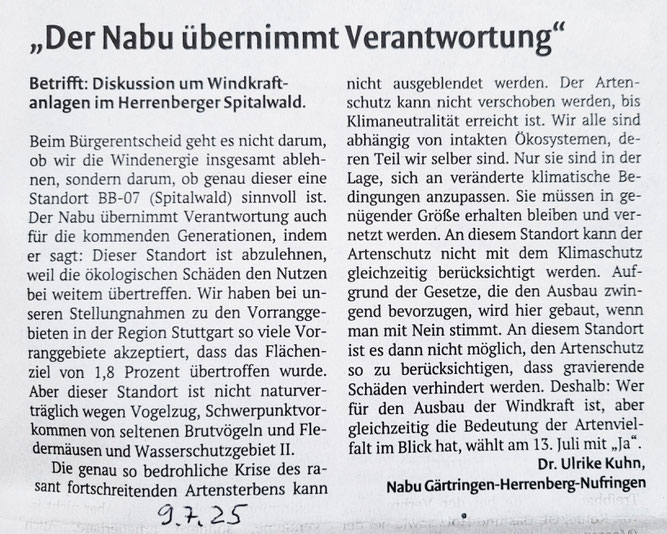

Gäubote, 9.7.2025, gleichlautend am 11.7.2025 in der Kreiszeitung Böblinger Bote

Gäubote, 9.7.2025

Gäubote, 28.5.2025

Gäubote 8.5.2025

Gäubote, 5.12.2024

Zur Karte: Die geplanten Standorte der 7 Windräder auf Herrenberger Gemarkung sind eingezeichnet. Auf der restlichen roten Fläche im Eigentum von ForstBW sind weitere 5 Windräder geplant, auf der

blauen Fläche, beabsichtigt Wildberg (Region Nordschwarzwald), 2 Windräder zu bauen. Insgesamt sollen im Spitalwald 14 Windenergieanlagen errichtet werden.

Gäubote, 11.7.2024

Bürgerinfoveranstaltung zum Bürgerentscheid Windenergie

Am 3.7.2025 fand in der Herrenberger Stadthalle eine Infoveranstaltung statt, bei der wir auch mit einem Stand vertreten waren. Auf dem Podium wurden dem NABU zwei Minuten Redezeit zugestanden. Es folgt der Wortlaut:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der NABU setzt sich mit voller Überzeugung für den Ausbau der Erneuerbaren Energien ein – denn wir brauchen Wind und Sonne, um die Klimakrise zu bewältigen. Aber: Der Ausbau darf nicht zulasten unserer wertvollen Naturräume geschehen. Genau das droht hier bei uns in Herrenberg – im Spitalwald.

Am 13. Juli haben Sie die Chance, das zu verhindern. Stimmen Sie mit JA beim Bürgerentscheid – für den Naturschutz und gegen die Verpachtung des Spitalwalds an den Windparkbetreiber. Die Landesverbände von NABU und BUND lehnen die zu allgemeine Formulierung der Frage des Bürgerbegehrens zwar ab, aber der NABU-Landesverband steht hinter unserer Ablehnung dieses Standorts.

Warum?

Weil er ganz klar ungeeignet ist:

- Direkt über den Wald führt ein mit vielen Belegen nachgewiesener Vogelzugkorridor.

- Es ist ein artenreicher Wald mit Fledermäusen und seltenen Brutvögeln wie z.B. dem Pirol.

- Der Spitalwald liegt in einem Wasserschutzgebiet Zone II – dort sind Bauwerke grundsätzlich verboten.

Die geltenden Gesetze schreiben den Behörden zwingend vor, den Ausbau zu priorisieren. Artenschutzgutachten nach der Verpachtung verhindern die Genehmigung nicht. Die bereits jetzt vorliegenden umfangreichen und von Experten geprüften Daten zu Arten- und Wasserschutz belegen eindeutig, dass dieser Standort nicht naturverträglich ist.

Wir dürfen bei der Lösung der Klimakrise nicht eine zweite Krise verschärfen – die des dramatisch fortschreitenden Artensterbens. Nicht nur weltweit, sondern auch hier bei uns sind Tausende Arten bedroht. Wer heute wertvolle Lebensräume zerstört, bringt das Leben künftiger Generationen in Gefahr, denn auch wir sind Teil des Ökosystems, von dem wir abhängig sind.

Der NABU ist für Windkraft – aber nicht um jeden Preis. Darum bitte ich Sie: Schützen Sie unser Trinkwasser, unseren Wald, unsere Tiere – und stimmen Sie am 13. Juli mit JA.

Vielen Dank.

Die Veranstaltung wurde live gestreamt und ist hier auf YouTube abrufbar. Der Redebeitrag beginnt bei 1:07:37.